朱哲琴登杂志封面 新专辑记录原生态音乐

朱哲琴

朱哲琴

朱哲琴

朱哲琴

朱哲琴

朱哲琴登杂志封面

朱哲琴登杂志封面

朱哲琴

朱哲琴

朱哲琴

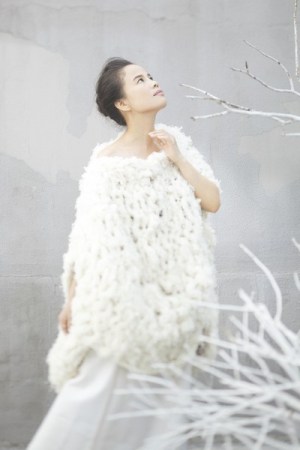

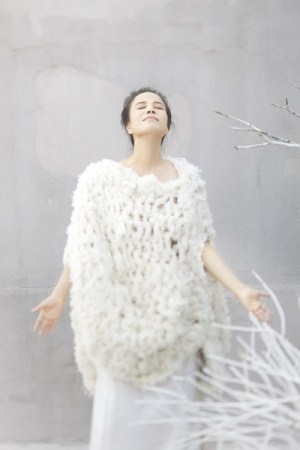

她穿着白色袍子盘腿闭目坐在化妆镜前,偶尔与人交谈时,会温和地看着你的眼睛。轻声、但抑扬婉转,让人觉得她说的话也是一种谱曲。她慢热、气场强大,跟着工作人员转换不同的拍摄场景,就像投入另一个舞台般专注。当我们的时装编辑与她的造型顾问就一个造型想法产生分歧时,她立刻支持说:“让她试试!你不让她尝试,她会永远记得今天的这个遗憾”。兴致来了,她忽然开始随性地吟唱。当天籁之音缓缓升起,穿过喧嚣、直抵内心,每一个人的眼神无不因之而凝聚在她身上。那一刻,有一种美让整个世界安静。

“这个世界多出一张专辑,少出一张专辑,无足轻重。生命就是很卑微的事情。没有谁在这个世界上不是一件小事。一个作品、一个事情能给无数人带来心灵感受,我觉得这是重要的。”

从《阿姐鼓》开始,朱哲琴以Dadawa这个富有藏族色彩的名字享誉世界乐坛,这是她自造的一个词——Dawa(达娃)藏语月亮的意思,而Dada是Dadalism超现实主义的简称,就如同她在中西方音乐间的自由行走,空灵的嗓音带着雪域高原的神秘气息,让《阿姐鼓》风靡全球。这张CD唱片在56个国家和地区同步发行,成为国际唱片史上第一张全球发行的中文唱片,让世界为中国的本土音乐而惊艳。在某种意义上,她是第一个真正走向世界并取得成功的中国女歌手。

而成名之后的朱哲琴,一直给人一种边缘感。问及为什么生活中常常处于旅行状态,她说:“你通过这些旅行才知道,音乐从哪里来。以前你会通过一个旋律、一个节奏去认识它,而如今你看到的东西完全不一样,你才知道它们是不会被忘却的,因为每个时刻音乐的发生和出现,都有着非常动人的原因和来源。你会找到你与音乐沟通的方式。”

从2009年开始,她的音乐之旅又被赋予了一层新的意义。受联合国开发计划署邀请,朱哲琴担任中国亲善大使,并与UNDP共同发起了“世界看见”中国民族文化保护与发展亲善行动,她们要做的,是推动民艺,推动“中国创造”。一个人的旅行,变成一个专业团队奔赴中国西部六大省区,一边在寻访和记录少数民族音乐的过程中灵感唱行,一边推动着中国传统民间手工艺的传承和创新。

“一个人的生命,不是你活到80岁。它不是一条命这么简单,更不是年龄的累积,而是你遇到什么人,发生了什么事,是你记忆中那些难忘的场景。你生命中所期待的现实感就是这些东西。”在朱哲琴的旅程中,“听见”的、和“看见”的,占据有同样的份量,甚至是一种责任、使命。

“这张专辑不是我一个人的专辑,我的声音只是一个引子,少数民族的音乐才是主角。”

暌违乐坛近7年,即将面世的是一张全新双CD唱片,与民族歌乐师和当代新锐音乐人合作,其中一张是原生态音乐的记录,是历时4个月在贵州、云南、内蒙、西藏、新疆5个少数民族地区采集的原声素材。另外一张就是以这些音乐元素为基础、通过全新的创作手法、融入当代音乐元素发展而出的新音乐,朱哲琴的人声吟唱则无拘无束地贯穿专辑的制作过程。这在中国流行音乐史、甚至世界唱片史上又将是一次创举。

“我对中国民族文化的喜爱已经持续很多年了。过去的音乐创作跟这个也有关系。2005年,内蒙的长调大王哈扎布的去世,对我的触动很大。我发现这些民乐珍宝,并不会永远存在。那当你还拥有它们的时候,为什么不把它们留下来?”

行程两万多公里,朱哲琴及其团队带着最专业的设备从贵州出发,为保证素材的真实性和独特性,翻山越岭到田间地头去记录最自然纯朴的少数民族音乐。从交响乐般的侗族大歌到节奏欢快的洛谐弹唱,从新疆吐鲁番热烈奔放的木卡姆到内蒙草原上忧伤的长调,亲耳聆听时的惊喜和感动,让朱哲琴沉醉不已。“我每天都在感谢,感谢能到这么美的地方听这么美妙的声音,有很多很多感人的时刻。”让她感动的不仅是旋律和歌声,还有音乐中传递出的淳朴善良和真挚情感。

“民歌是通过那么多人一代代传下来的,是最单纯的东西,跟每个人的心灵最有共振。沉淀下来的精华才是最本质的东西,最能打动人心。”

耕作时唱歌,休息时跳舞。对于少数民族同胞来说,音乐就是他们的衣食起居、喜怒哀乐,跟空气一样自然存在,无可厚非,是他们对生命的感受的自由抒发。在贵州苗寨,身着苗服的女孩们唱着她们关于稻麦的灵魂的歌,“苗族人相信每个稻穗里住着一个灵魂,当稻穗里的灵魂成熟的时候,就像16、7岁的少女怀春,它要游走、它不安,全村要给它唱特别好听的歌,它听入迷就留下来了,那一年你就会丰收”。

在采集民乐的过程中,朱哲琴一再地提醒自己及其团队,“作为一个闯入者,尽量不要打扰到他们的生活状态。”这样的觉悟,缘于一次令她难忘的憾事。

那一夜,在一个村落,朱哲琴和许多少数民族同胞围着火塘开心地唱了一晚上的歌,她忽然提议:“你们总唱开心的歌,能不能让我听一首悲伤的歌?”结果当地的妇女真就唱了一首悲伤的歌,唱着唱着、很多人竟然难过地从火塘边离开了。原来那是一首描述寡妇艰辛生活的悲歌,在那些淳朴的村民听来,就会想到身边遭遇不幸的亲人、引发他们内心的悲悯。

这让朱哲琴突然醒悟:对于现代人来讲,悲伤是一种装饰。而对少数民族同胞们来说,任何音乐的情感都是对生活的感受。那种悲伤是他们内心不能承载的。她很后悔,“这种悲伤的歌可能对我来说是一种艺术的欣赏,但是对他们来说真的是经历了一次痛苦的精神体验”。朱哲琴说,第一次觉得自己很无知,这样的经历让她之后不会轻易地让别人再去演绎悲伤,哪怕在艺术的探寻上留下一点遗憾也值得,“每个生命都应该得到敬畏和尊重”。

近些年来,暂搁新唱片的发行,去收集民间音乐、保护民间手工艺,反而令朱哲琴对于艺术的珍惜和向往比20多岁时要强烈得多,更加明确自己想要的是什么。“不是在演出场地出现多少次,而是我真的要接触到艺术的内核。我去到这些山村,我想要知道为什么这些音乐直抵我的心灵,我要想这些东西。”

从一个自在随性自由而唱的歌者,转变为一个脚踏实地的民族文化保护者和传播者,她践行着民乐采集、民间手工艺的保护行动,在某种程度上也可以解读成朱哲琴本身的生命探索之旅。在感念“世界看见”项目,是“很多人的力量、很多人的愿望以及很多人的善念的帮助”同时,朱哲琴也在旅行中更加完整了自己。“每个人是一滴水,这个项目对我来说,是我要融入海洋。当没有我的时候,你就是海洋。”

Q&A

问:为什么会从做“民乐”延展到做“民艺”?

朱哲琴:我这个人很幸运,一直没去做过什么不喜欢的事。你本身是一个什么样的人,就做回什么样的人,生命要回归本质吧。这也是机缘巧合,也是因为我喜欢这些民间手工艺。就像我20多岁时出去旅行,去了西藏,就是诚心地喜欢旅行。做民艺保护是一样的,诚心诚意地做自己喜欢的事就好。

问:所搜集的民艺中您最喜欢哪一种?

朱哲琴:这很难说“最”——每一种我都很喜欢。就像不同的水果,总会有你喜欢的各种口味,也都是养分。比如,在我的工作室里摆放了不少黑陶艺术品,我很喜欢。黑陶很特别,制作它的泥土是大自然培育出来的,它有一种恒定的力量,不加修饰的天然的美。曾经很多人认为,黑陶是带不到外面来的,因为它很容易破碎,但通过我们的项目以及大师的工艺改进,现在黑陶也可以来到我们的身边了。

问:年轻人能为民间手工艺做些什么?

朱哲琴:如同我的新唱片的制作团队成员大多是30岁上下的年轻人,我们拍摄的《让世界看见——民族手工艺寻访之旅》纪录片,也是与新锐青年纪录片导演合作,逐渐起步的当代民艺产品设计,也融合了大量年轻独立设计师的血液。我们做这个项目的方向,就是想通过艺术、音乐的形式影响年轻人回溯中国民艺精髓,推动中国民艺振兴,给予它新的设计,引领“中国创造”风潮。

问:从民乐中收获的启发有什么不一样吗?

朱哲琴:像苗族人的语言里完全没有“爱情”这个词,但她们唱歌、唱天上的白云、唱山林的花朵,实际上天天都在唱爱情,这不就是一种诗意的表达吗?

问:您在微博上写道:“年轻时,艺术是我们的避难所。现在,艺术是孤独、自由灵魂的乐土。”,能解释下它的含义吗?

朱哲琴:20多岁时,很多时候是要跟现实对抗的,遇事会选择逃避选择绕过去。现在遇到问题,比如说前面有座山,那我就学爬山吧,前面有座河,我就学游泳吧,学造船吧,现在我有这个耐心。在解决问题的过程中,我很快乐。”

问:对现在20多岁的人们有什么建议吗?

朱哲琴:自己要成为自己。你很明确的时候,别人对你造不成什么干扰,你的生命就会变得宽广。当你成长到一定阶段,所有的东西都能成为被你所吸收的一部分,当你不再执着于我而期待融入世界,而忘我时,也许这就是成熟。

问:您平常会听谁的音乐作品?

朱哲琴:太多了,像爵士乐我很喜欢,最近听Vangelis的《Voices》、Bob Marley的《Redemption Song (Ziggy Marley Remix)》,还有很多,我会在微博上分享我喜欢的音乐。

提示:支持← →箭头翻页